今年も下関に伺います!

楽しみにしております〜✨😊✨

01 火曜日 7月 2025

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

今年も下関に伺います!

楽しみにしております〜✨😊✨

13 月曜日 1月 2025

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

明けましておめでとうございます🎍

今年も健康で、たくさんの倍音と、

笑顔にあふれた年になりますように!

Happy New Year 🎍

May this year be filled with good health, lots of overtones, and lots of smiles!

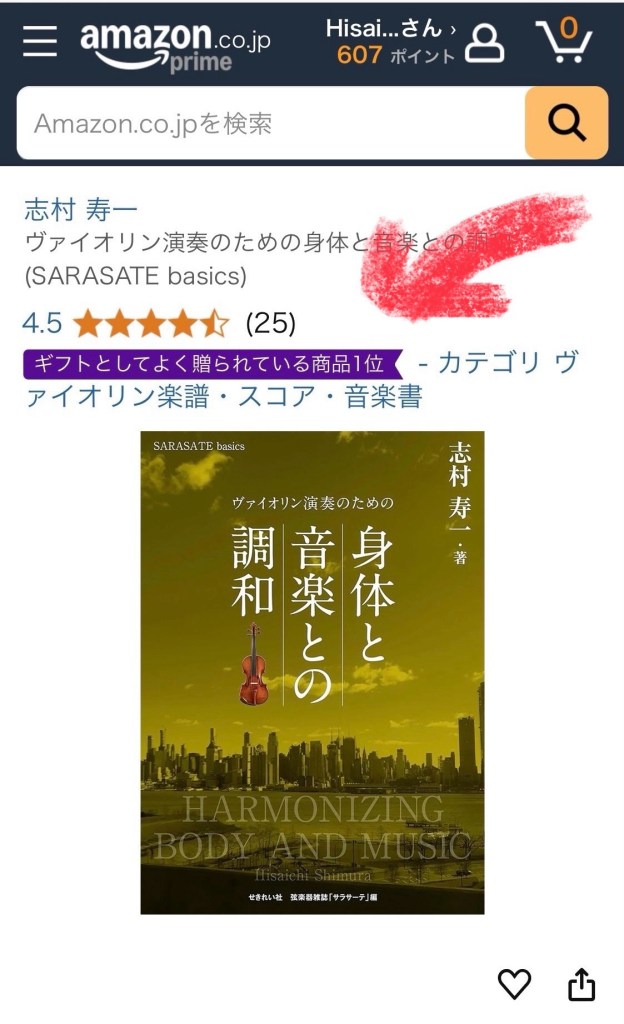

拙著「ヴァイオリン演奏のための・身体と音楽との調和」贈り物に是非!

新刊も宜しくね😍✨

17 火曜日 12月 2024

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

今年はあと2回ありまーす✨🎅✨

24 日曜日 11月 2024

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

YouTube チャンネル「ひとつの音」から新しい動画アップされました〜

ついつい、リハーサルなどで”大きいフレーズで!”、あるいは”長いフレーズで!”と安易に言ってしまう、そこのあなた。それがいかに副作用の強い薬になり得るのか、、、

私たち皆で改めて良く聞いて、良く感じて、良く考えてみましょうね〜

09 土曜日 11月 2024

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

今回はなんと!キラキラ星の弾き方について

✨😄✨

28 月曜日 10月 2024

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

初めて飯森範親さんとご一緒させていただきました。”ふくしまチェンバーオーケストラ”の皆さんとともに丁寧にリハーサルを重ねて、とても繊細で良い音楽が生みだされたと思います。会場にいらしてくださったお客様、関係者の皆さま、ありがとうございました!

若いプレイヤーたちとの演奏は

楽しかったですね〜😊

“ニキニキ”とか、連桁や小節線を越えるノート・グルーピングの話しとか、志村語を色々短い時間でバンバン言っちゃったけど、、

😑…???の人も、

😳何それ?、

と興味がありそうな人もいて面白かったですね~😆

どうか心も身体も固めずに、小さくまとまらずに、柔軟に、クリエイティブに演奏して、これから活躍していって欲しいです😊✨

18 金曜日 10月 2024

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

昨日10月17日は桐朋学園芸術短期大学にて公開講座、

志村寿一の「身体と音楽との調和」ノート・グルーピング〜リズムと身体・音楽の動きについて~でした。

特任教授としては残り少ない時間となってきたいま、身体と音楽の調和の大切さ、リズムの大切さ、そして、これらのような考えにいたる大切なきっかけを下さったニューヨークの恩師、レオン・ポマーズ、ジュリアス・レヴィーン両先生のお話しができて、感無量です。参加してくださった皆さま、ありがとうございました。

08 火曜日 10月 2024

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

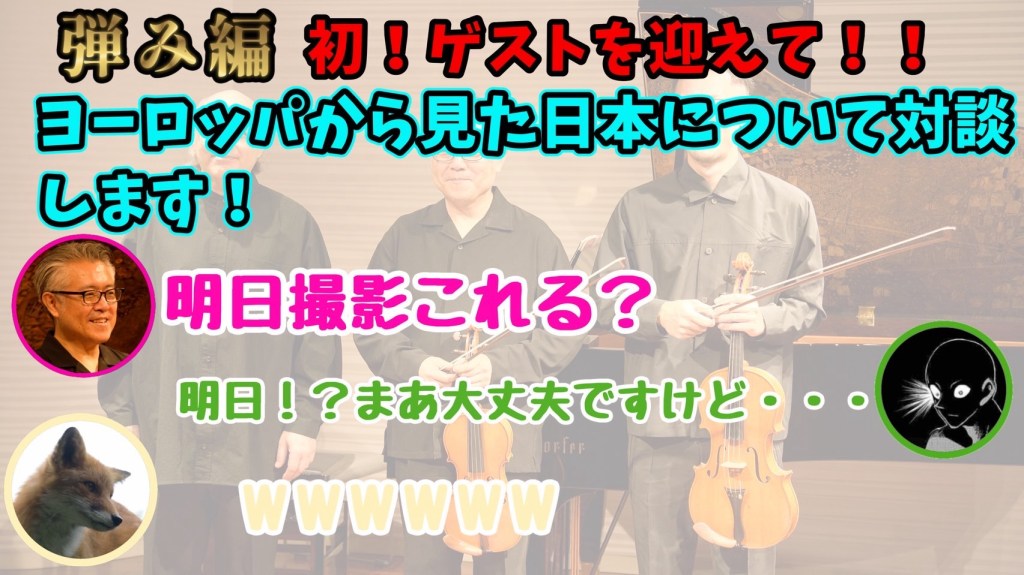

YouTube チャンネル”ひとつの音”から新しい動画が公開されました〜今回は初じめてゲストを迎えて楽しい対談をしました。ルクセンブルグ・フィルハーモニック・オーケストラで活躍中のヴィオラ奏者、伴野燎さんです😊

30 月曜日 9月 2024

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

今回はピアソラ、タンゴ、たくさん弾きます〜是非いらしてくださいねー!

06 金曜日 9月 2024

Posted in Uncategorized

≈ コメントする

10月27日(日)に行われる、”ふくしまチェンバー・オーケストラ”の10月公演にコンサートマスターとして出演させていただきます。ちなみに今期は3月の公演にも出演予定です。

久しぶりに福島の皆さまとご一緒できること、とても嬉しいです、いまから楽しみにしております!

近隣にお住まいの皆さま、ぜひ会場でお会いしましょう!